沖縄|方言

![]()

沖縄の方言を簡単にまとめた記事です

- 沖縄の方言の流れ

- よく使う沖縄方言

- 沖縄方言の簡単なルール

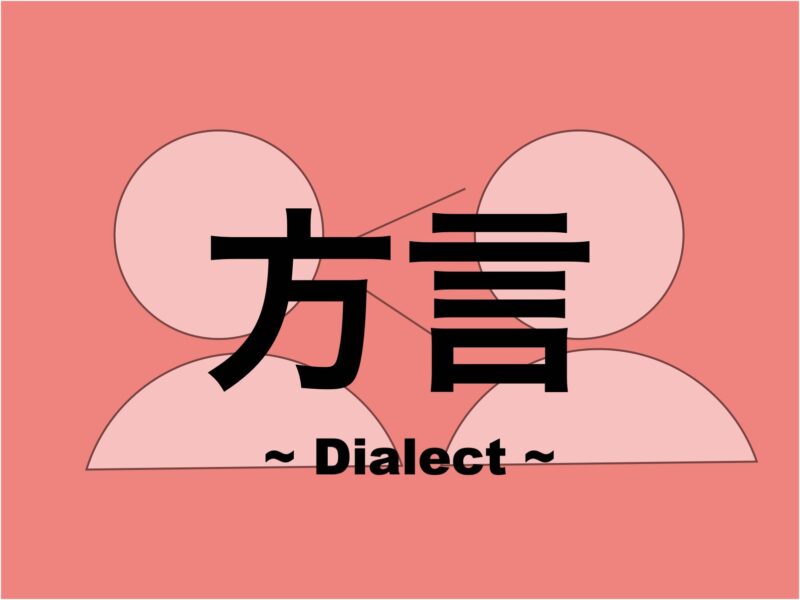

沖縄|方言

沖縄には、いろいろな方言があります。

沖縄で生まれた人でも、遠くの島へ行くと「話言葉が違ってビックリした」というほど豊かな方言。

どんな違いがあるのか、チェックしてみましょう。

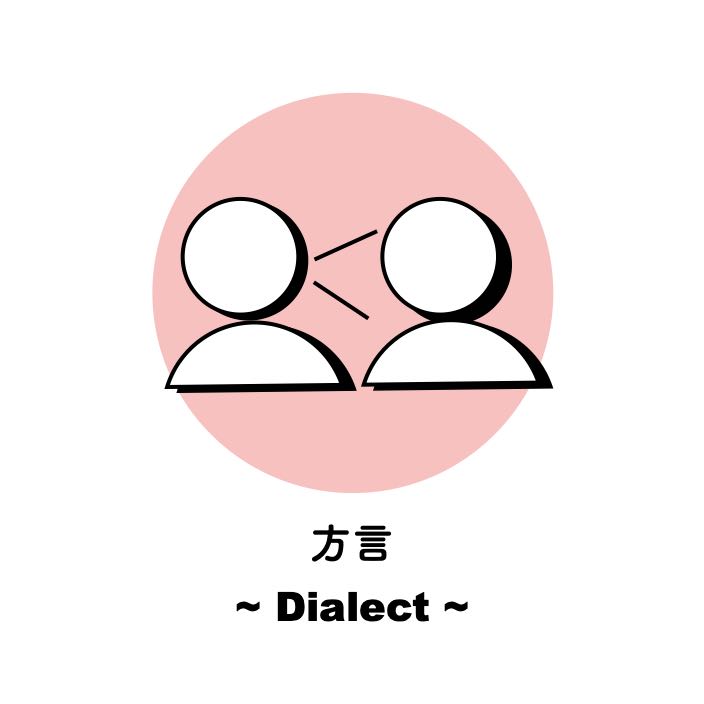

沖縄|方言|歴史

沖縄本島の首里に行政府が置かれ、沖縄本島を中心に栄えた地域です。

逆行することもありますが、歴史的な大きな流れでいうと『沖縄本島→宮古島→石垣島』と人々が移動していったと言われています。

特に宮古島や石垣島は移住者の多い島。

一部の島では同郷(同じ故郷)の人どうしで村を作り、野山を開拓したという歴史も語り継がれています。

【それぞれの地域の方言】

人の移動と同時に「方言」や「料理」も伝わっており、その土地のお店の名前や名物料理などからも住む人たちのルーツをうかがい知ることができますよ。

沖縄|方言|あいさつ

こんにちは

| 沖縄本島 | ハイサイ(ハイタイ) |

|---|---|

| 宮古島 | ー |

| 石垣島 | ミシャンサー |

沖縄本島で「こんにちは」は「ハイサイ(ハイタイ)」と言います。

男性は「ハイサイ」、女性は「ハイタイ」と使い分けることが多いです。

宮古島には「こんにちは」に該当する言葉はありません。

石垣島では「ミシャンサー」年上の方には「ミシャーロールン」とあいさつします。

いらっしゃいませ

| 沖縄本島 | メンソーレ |

|---|---|

| 宮古島 | ンミャーチ |

| 石垣島 | オーリタボーリ |

沖縄本島で「いらっしゃいませ」は「メンソーレ」。

宮古島で「いらっしゃいませ」は「ンミャーチ」。

石垣島で「いらっしゃいませ」は「オーリタボーリ」、「いらしてください」は「オーリトーリ」。

ありがとう

| 沖縄本島 | ニフェーデービル |

|---|---|

| 宮古島 | タンディガータンディ |

| 石垣島 | ミーファイユー |

沖縄本島で「ありがとう」は「ニフェーデービル」、「〜デービル」で「〜です」と丁寧な表現になります。

宮古島で「ありがとう」は「タンディガータンディ」。

石垣島で「ありがとう」は「ミーファイユー」。

沖縄|方言|日常会話

いいね

| 沖縄本島 | ジョートー |

|---|---|

| 宮古島 | ジョートー |

| 石垣島 | ジョートー |

沖縄で「それ、いいね」「良い品物だね」と言うときに使う方言が「ジョートー」です。

沖縄全域で使われる言葉で「上等な(じょうとうな)」に由来する言葉だと言われています。

痛いっ!

| 沖縄本島 | アガッ |

|---|---|

| 宮古島 | アガッ |

| 石垣島 | アガー |

沖縄の人がビックリした時や、タンスの角に小指をぶつけた時に使う言葉が「アガッ」です。

「アッガヨー」になると「あーあ(やっちゃった)」という意味にもなります。

そうだね

| 沖縄本島 | ダカラヨー |

|---|---|

| 宮古島 | ダカラヨー |

| 石垣島 | ダカラヨー |

沖縄の方言で「そうそう」「そうなんだよね」と、あいずちを入れる時に使う言葉が「ダカラヨー」です。

沖縄全域で通じる言葉で、現在もよく使われています。

「ダカラヨー」は、鹿児島県でも同じ意味で使われる表現です。

沖縄|方言|方角

東

沖縄の方言で「東」は「アガリ」と言います。

太陽が上がる方角なので「上り(アガリ)」。

【例】東江(アガリエ)

西

沖縄の方言で「西」は「イリ」と言います。

太陽が入る方角なので「入り(イリ)」。

【例】西表島(イリオモテジマ)

南

沖縄の方言で「南」は「パイ」と言います。

【例】南の島(パイヌシマ)南の風(ぱいぬかじ)

北

沖縄の方言で「北」は「ニシ」と言います。

波照間島にある「ニシハマ」は波照間島の北側に面しています。

沖縄|方言|その他

ムーチービーサー

ムーチービーサーとは『沖縄の1月上旬に気温が低くなる時期の寒さ』を言います。

毎年、旧暦の12月8日ごろ(新暦の正月明けぐらい)になると、寒波が到来して、底冷えがする寒さ続きます。

「ムーチー」が「餅(もち)」、「ビーサー」が「冷え」を意味しています。

ミーカガン

ミーカガンは、沖縄の方言で「水中眼鏡」のことです。

沖縄の素潜り漁で使われていた道具で、昔は「モンパノキ」という木を原料に作られました。

うめーし

うめーしは、沖縄の方言で「箸(はし)」のことです。

沖縄では割り箸も「おてもと」ではなく、「うめーし」と書かれています。

マース

マースは、沖縄の方言で「塩」を意味します。

マース袋は「塩が中に入ったお守り」で、シママースという名前の塩も販売されています。

かたぶい

かたぶいは、沖縄の方言で「片降り(集中豪雨)」を意味します。

一方では雨が降っていますが、もう一方では晴れている現象です。

沖縄|方言|法則

沖縄の方言には、標準語に近い言葉もあります。

いくつかの法則を使うと、標準語を沖縄の方言に変換できることも。

ここでは、2つの簡単なルールを紹介します。

この法則は、全ての言葉に当てはまる訳ではありません。

ですが、ここで紹介するルールを覚えておくと沖縄の方言がより身近に感じられるようになりますよ。

[1]「あいうえお」が「あいういう」になる

いくつかの方言は標準語の五十音順の母音が変わります。

具体的には「え→い」になり、「お→う」になる傾向があります。

[1-1]「え(e)」が「い(i)」になる

沖縄の方言は「え(E)」が「い(I)」に変換される傾向があります。

【例】

- 風(かぜ:KAZE)→カジ(KAZI)

- 亀(かめ:KAME)→カミ(KAMI)

- 豆(まめ:KAME)→マミ(KAMI)

[1-2]「お(o)」が「う(u)」になる

沖縄の方言は「お(O)」が「う(U)」に変換される傾向があります。

【例】

- 心(こころ:KOKORO)→ククル(KUKURU)

- 言葉(ことば:KOTOBA)→クトゥバ(KUTUBA)

- 親(おや:OYA)→ウヤ(UYA)

- 〜の〜(〜の〜:〜NO〜)→〜ぬ〜(〜NU〜)

[1-3] [1-1]と[1-2]が複合される

[ 1-1]と[1-2]を複合して使う場合もあります。

【例】

- 声(こえ:KOE)→クイ(KUI)

- 島の風(しまのかぜ:SHIMA-NO-KAZE)→島ぬかじ(SHIMA-NU-KAZI)

[2]「はひふへほ」が「ぱぴぷぴぷ」になる

いくつかの方言は五十音順の「はひふへほ」が「パピプピプ」になる傾向があります。

【例】

- 歯・葉(は:HA)→パー(PA)

- ヒハツ(ひはつ: HIHATU)→ピパーツ(PIPATU)

[1]と[2]が複合される

[1]と[2]を複合して使う場合もあります。

【例】

- 人(ひと:HITO)→ピトゥ(PITU)

- 一仕事(ひとしごと:HITOSIGOTO)→プトゥシグトゥ(PUTUSIGUTU)

- 屁(へ:HE)→ピー(PI)

- 返事(へんとう:HENTOU)→ピントゥー(PINTUU)

- 穂・帆(ほ:HO)→プゥー(PU)

- 離れ(はなれ:HANARE)→パナリ(PANARI)

沖縄|方言|豚肉の部位

チラガー

豚の頭全体の皮を「チラガー」と言います。別名「面の皮(つらのかわ)」。

【食べ方】甘辛く味付けして、コリコリのおつまみ

ミミガー

豚の耳を「ミミガー」と言います。

【食べ方】ミミガーの和物、ポン酢漬け

クビジリ

肩の首に近い部分を「クビジリ」と言います。

【食べ方】カレーや肉じゃがなどの煮込み料理

ボージシ

豚のロースは「ボージシ」とも呼ばれます。

【食べ方】ポークソテー、トンカツ

Bロース

肩側のロースを「Bロース」と言います。

【食べ方】しゃぶしゃぶ、生姜焼き

Aロース

お尻側のロースを「Aロース」と言います。

【食べ方】ポークソテー、トンカツ

ウチナガニー

豚のヒレは、「ウチナガニー」と言います。普通に「ヒレ」とも呼ばれます。

【食べ方】トンカツ

三枚肉

豚のお腹の肉は、脂肪と赤身の層が3層に見えるので「三枚肉」と呼ばれています。

【食べ方】ラフテー、スーチキ

ばら肉

別名「豚バラ」、あばらの近くにある部位の名前です。

【食べ方】ラフテーなどの煮込み料理

ソーキ

ばら肉の中でも骨のついた部位を沖縄では「ソーキ」と言います。

ソーキの部分のうち、硬い骨付を「本ソーキ」、軟骨のついた部分を「軟骨ソーキ」と呼び、区別します。

【食べ方】煮込み料理

ハラガー

三枚肉の腹側(はらがわ)の部分を「ハラガー」と言います。

ナカミ

豚の内臓を「ナカミ(中身)」と言います。

内臓の部位別の呼び方もあります。

- 肝臓:チム

- 大腸:ウフワタ

- 小腸:ビービーグヮー

- 脂身(ラード):ウァーアンダ

- 血液:チー

【食べ方】中身汁、チーイリチー

フカムムジシ

豚の外ももを「フカムムジシ」と呼びます。

【食べ方】すき焼き、生姜焼き

チビジリ

尻に近いモモ肉を「チビジリ」と言います。

「チビ」は沖縄の方言で尻を意味します。

【食べ方】酢豚

ナカジリ

豚の内ももを「ナカジリ」と言います。

【食べ方】すき焼き、しゃぶしゃぶ

テビチ

豚の足を「テビチ」と言います。

【食べ方】おでん、素焼き

ヒサガー

足の部位の皮つきのものを「ヒサガー」と呼びます。

【食べ方】ラフテー

グーヤヌジ

腕の付け根の部分は「グーヤヌジ」と言います。

【食べ方】味噌汁

チマグー

足の甲の部分を「チマグー」と言います。

「テビチ」の中に含まれて売られていることもあります。

【食べ方】煮込み料理

沖縄|方言|関連記事

島から探す|関連記事

トップページ