沖縄そば

![]()

沖縄そばをまとめた記事です

- 沖縄そばとは

- 沖縄そばの種類

- 沖縄そばのメニュー

目次

沖縄そば

沖縄そばとは

沖縄そばは、沖縄で食べられている麺類です。

地域によって麺の種類や太さ、スープの味付けが変わります。

沖縄そば|原料

麺の原料は「小麦粉」「かん水」です。

「蕎麦粉」は使用されていません。

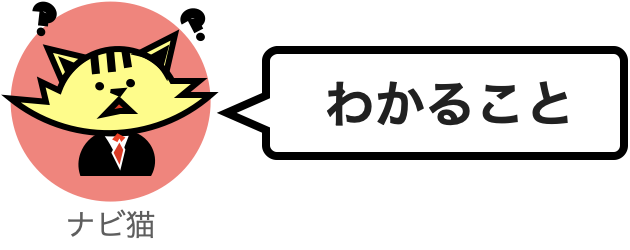

沖縄そば|種類

沖縄そばは、地域によって呼び方が変わります。

大きく分けると、次の3種類に分けることができます。

- 沖縄そば

- 宮古そば

- 八重山そば

沖縄そば

一般的に、沖縄本島地方で食べられるそばを「沖縄そば」と呼びます。

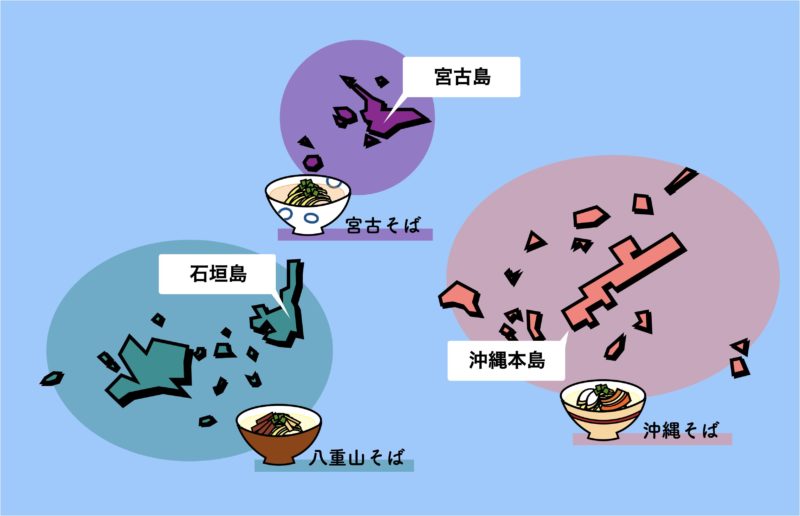

味は「とんこつ味」「かつおだし」の2種類、こってり系やあっさり系など種類が豊富。

宮古そば

宮古島地方で食べられるそばを「宮古そば」と呼びます。

味は「かつおだし」が中心で、三枚肉や島だこなどがトッピングされます。

八重山そば

石垣島地方(八重山地方)で食べられるそばを「八重山そば」と呼びます。

味は「かつおだし」が中心、牛やヤギがトッピングされたそばもあります。

沖縄そば|メニュー

三枚肉そば

豚バラ肉の厚切りを煮込んだ「三枚肉」がトッピングされている沖縄そばです。

一般的な沖縄そばにトッピングされている具材。

ソーキそば

豚のあばら肉を柔らかく煮込んだ「ソーキ」がトッピングされている沖縄そばです。

醤油で炊き込むお店もあります。

テビチそば

豚の足を柔らかく煮込んだ「テビチ」がトッピングされた沖縄そばです。

味はさっぱりしたものが多く、コラーゲンが豊富。

なんこつそば

豚の軟骨を柔らかく煮込んだ「軟骨ソーキ」をトッピングした沖縄そばです。

トロトロに煮込まれており、コッテリした味が楽しめます。

沖縄そば|関連記事