【石垣島】宮良殿内|行き方・遊び方・周辺のお店

![]()

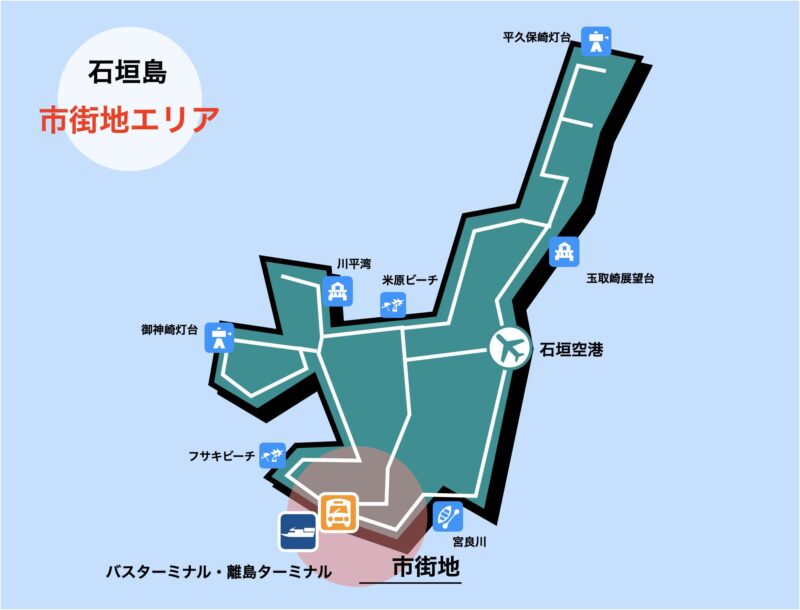

石垣島の宮良殿内(みやらどぅんち)について紹介している記事です

- 宮良殿内とは

- 宮良殿内への行き方

- 宮良殿内周辺のお店・スポット

目次

【石垣島】宮良殿内

| 所在地 | 沖縄県石垣市大川178 |

|---|---|

| 観光に必要な時間 | 20分〜 |

| 距離 | 空港から14km 港から1km |

| 最寄りバス停 | 「桟橋通り」から200m 「バスターミナル」から1km |

| バス路線 | 【東バス】系統10:空港線 |

| 駐車場 | なし |

1800年代に建てられた住宅です。

赤瓦の建物、国の重要文化財に指定されています。

| レンタカー | |

|---|---|

| バス | |

| タクシー |

【石垣島】宮良殿内とは

宮良殿内は石垣島にある国の重要文化財です。

宮良殿内の読み方は「みやらどぅんち」。

琉球士族のお屋敷

1800年代に建てられた琉球士族のお屋敷、沖縄県に現存する数少ない瓦葺き住宅です。

庭を見学できる

庭の枯山水は国の名勝に指定され、観覧可能です(庭のみ観覧可:家の中に入ることはできません)。

【石垣島】宮良殿内|行き方

- 離島ターミナルから徒歩で10分

- 石垣空港から車で50分

※駐車場がないので、自転車もしくは徒歩でのアクセスがおすすめです

【石垣島】宮良殿内|周辺のお店

宮良殿内は、石垣島市街地のさんばし通り沿いにあります。

730交差点から徒歩5分

さんばし通りは730交差点から北東に行く通りです。

宮良殿内まで徒歩5分ほどですが、入口が分かりづらいので注意しましょう。

さよこの店が目印

宮良殿内への道は、「さよこの店」を目印にすると分かりやすいです。

飲食店やお店が多いエリア

飲食店、お土産屋の多いエリアです。

近くには、ユーグレナモールなどの商店街もあります。

宮良殿内周辺マップ

【石垣島】宮良殿内|関連記事

島から探す|関連記事