【ミーカガン】意味は?由来は?使い方は?

![]()

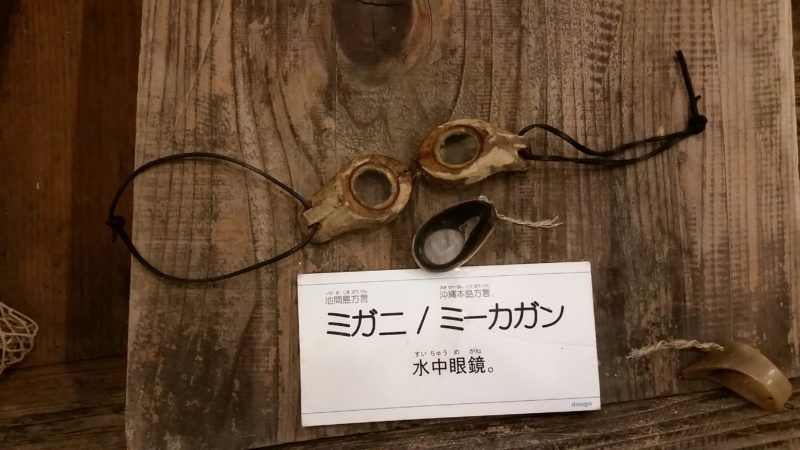

沖縄の「ミーカガン」についての紹介です。

【ミーカガン】意味は?由来は?使い方は?

ミーカガンとは

沖縄の方言「ミーカガン」は、水中眼鏡のことです。

沖縄の素潜り漁で使われていた道具、昔は「モンパノキ」という木を原料に作られました。

ミーカガンの由来

ミーカガンの語源は「目鏡(めかがみ)」です。

目鏡(めかがみ)が訛り「ミーカガン」になったと言われています。

一般的には水中眼鏡を「ミーカガン」と呼びますが、普通のメガネを「ミーカガン」と呼ぶこともあります。

ミーカガンの使い方

沖縄のミーカガンはお土産品として販売されていることが多いです。

現在、木製のミーカガンは装飾品として使われます。

水中で使われるのは、プラスチック製やシリコン製のミーカガンです。

沖縄のミーカガン

沖縄のミーカガンは19世紀末の沖縄で、玉城保太郎(たまぐすくやすたろう)さんによって開発されました。

当時の沖縄では、素潜り漁で目を悪くする人が多かったそうです。

水中では目を閉じ、手探りですることが多く、効率が悪い漁でした。

玉城さんは、そんな漁を変えたいと、漁具の開発に取り組んだ人です。

ミーカガンの開発に4年。

開発されてからは画期的な道具として、一気に沖縄県内に広がり普及しました。

作られた当時、明治時代には離島ではとても高価なものでした。

「粟5俵と交換された」とか、「牛1頭でも交換できなかった」とも言われています。

現在でも、沖縄本島の糸満でミーカガンを作ってらっしゃる職人さんがいられたりもして、伝統的な製法を受け継がれています。

現在のミーカガンは、実用ではなく「観賞用」「研究用」として販売されています。

ミーカガン|関連記事

ブログ|関連記事